Fremde in urbanen Zentren Italiens der frühen Neuzeit

Menschen, Objekte, Ideen im Dialog

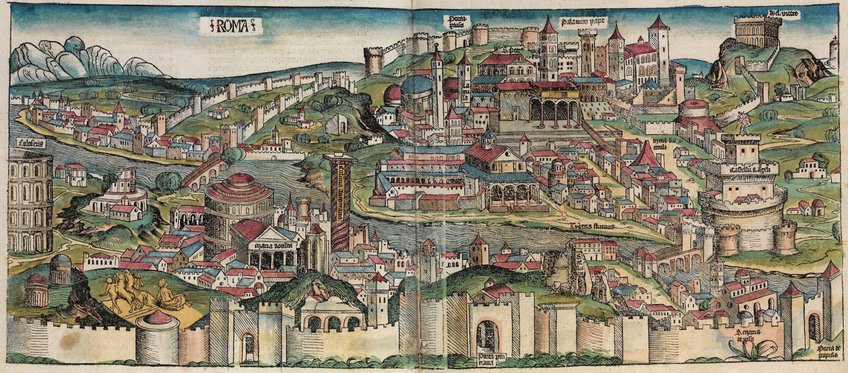

Innerhalb des breiteren Forschungsgebiets der italienischen Kunstgeschichte in globaler Perspektive interessiert sich Senior Scholar Susanne Kubersky-Piredda besonders für die sozialen Kontexte, in denen Kunstwerke in der frühen Neuzeit entstanden und wirkten. Seit einigen Jahren erforscht sie die Dynamiken des Zusammenlebens, der Interaktion und der (Selbst-)Darstellung von Fremden in gemeinschaftlich genutzten urbanen Räumen. Italienische Städte wie Rom und Neapel waren seit dem Mittelalter multikulturelle Zentren, die Fremde aus ganz Europa anzogen. Das Projekt konzentriert sich auf die Mobilität von Menschen, Objekten und Ideen und die damit einhergehenden Austauschprozesse über kulturelle und territoriale Grenzen hinweg. Insbesondere geht es um die Rolle von Kunst und materieller Kultur als Ausdrucksformen vielfältiger und sich ständig wandelnder kollektiver Identitäten.

Das Forschungsteam, dem diverse Hertziana-externe Doktorandinnen und Postdocs angehören, arbeitet an einer Reihe von Fallstudien zu ausgesuchten städtischen Bezirken, die sich durch eine besonders starke Fremdenpräsenz auszeichneten, wie die Gegenden um die Piazza Navona oder entlang der Via Giulia in Rom und das Hafenviertel in Neapel.

Multikulturelle Zentren wie Rom und Neapel bieten sich an für paradigmatische Untersuchungen zum vormodernen Nationenbegriff und den damit zusammenhängenden kollektiven Identitäten. Seit dem Mittelalter fanden sich Gruppen von Landsleuten aufgrund sprachlicher, ethnischer oder kultureller Kriterien zu Gemeinschaften zusammen, gründeten Bruderschaften und stifteten Hospize, Oratorien und Kirchen. Diese Vereinigungen traten als 'nationale' Institutionen repräsentativ in Erscheinung, lange bevor sich die Nationalstaatsidee in Europa durchsetzte. Neben territorialen und sprachlichen Kriterien förderten gemeinsame Erinnerungen, Traditionen, Rituale und Identifikationsfiguren das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Landsleuten.

Inwiefern dabei auch Kunst eine Rolle spielte, ist eine zentrale Frage des Forschungsprojektes. Dabei finden alle Kunstgattungen Beachtung, neben der Architektur, Malerei und Skulptur auch Erzeugnisse der Graphik und der sogenannten Gebrauchskunst sowie das breite Spektrum der für Feste und Prozessionen geschaffenen ephemeren Werke. Es wird geklärt, über welche einigenden Elemente – Sprache, Religion, Wertvorstellungen, Bräuche – sich die Angehörigen einer gemeinsamen natio definierten und wie diese Elemente in der visuellen Kultur Niederschlag fanden, wie also durch den Einsatz wiedererkennbarer semantischer Formeln ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem bestimmten kulturellen Kollektiv geschaffen werden konnte. Untersucht wird auch, inwiefern die Kunstpatronage der forestieri und stranieri, der in Rom ansässigen Fremden, sich durch die repräsentative Darstellung des 'Eigenen' in bewusster Absetzung vom 'Anderen' auszeichnete oder das Ergebnis einer Durchdringung und gegenseitigen Befruchtung von importierten und lokalen künstlerischen Phänomenen war.